ЛИНЕАМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ И КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ НА УЧАСТКЕ СТ. БУСЛОВСКАЯ - СТ. ЛУЖАЙКА ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

ВВЕДЕНИЕ

На территории Северо-Запада России проводились исследования о влиянии геодинамических факторов на земляное полотно железных дорог, выполненные с привлечением мелкомасштабных космических снимков. Установлено, что треть деформаций обнаружила высокую степень корреляции с крупнейшими геодинамически активными разломами. К их числу относятся сползания откосов выемок, разнообразные горизонтальные деформации и сдвижки насыпи, а также сплывы обочины. Достаточно представительная суммарная выборка указанных деформаций статистически устойчиво взаимосвязана с зонами активных разломов - на уровне 80 % [1].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Изыскания проводились с целью выяснения причин провала новой насыпи под грузовой путь ст. Бусловская Октябрьской железной дороги. В процессе выполнения работ были использованы топографические карты и космические снимки детального масштаба. Нагрузка со снимков и топографических карт переносилась на инженерно-геологические материалы в масштабе проектируемых работ. Исследования проводились с целью прогноза участков пониженной несущей способности грунтов в зонах разрывных нарушений. При анализе топографических карт с целью выделения разрывных нарушений использовалась стандартная методика [2]. Выявление разрывных структур заключается в выделении на топографических картах, аэрокосмических материалах и последующей тектонической интерпретации прямолинейных элементов, таких как: отрезки речной сети, берега озер, прямолинейные формы рельефа и ландшафта - болота, типы растительности.

Анализ материалов космической фотосъемки проводится по изменениям тона, различиям рисунка и структуры изображения. Характерным элементом изображения являются линеаменты - линейные градиенты плотности тона. Линеаменты - это проявленные в ландшафте зоны трещиноватости, маркирующие разломы осадочного чехла и фундамента. Линеаменты трактуются как геодинамически активные зоны с повышенной трещиноватостью и проницаемостью горных пород. Линеаменты являются каналами миграции подземных вод и газов, определяют характер и состав химически агрессивной подземной среды. Воздействие линеаментов обуславливает уменьшение несущей способности грунтов, что приводит к деформации сооружений и коммуникаций [3-7].

Для решения ряда задач необходимо иметь представление о ранге разрывных нарушений, их длине, ширине, внутреннем строении. Известно, что ранг разрывного нарушения определяется, его длиной, от которой зависит ширина зоны динамического влияния [8]. Традиционно термином «разлом» пользуются, чтобы показать разрывной характер границ между геологическими телами. В тех случаях, когда речь идет о внутренней организации того или иного разлома, мы будем использовать понятие «зона динамического влияния разлома». Зона динамического влияния разлома определяется характером формирования разлома и движениями по нему. В пределах этой зоны горные породы подвергаются механическим и структурным изменениям. Границы динамического влияния могут выражаться падением плотности сопутствующих разрывов, снижением интенсивности приразломных деформаций. Осевая зона представляет собой область максимального проявления всех изменений, это наиболее нарушенная часть внутриразломной области. Установлено, что ширина зон динамического влияния разломов составляет около 10 %, а ширина осевых зон - около 1 % длины разлома.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ.

По работам последних лет на Северо - Западе России выявлены следы молодых разрывных тектонических движений в четвертичных отложениях[9]. В целом по региону разрывные нарушения имеют преобладающие северо-западные простирания - 320º и 340º, северо-восточные - 45º и 20º. На Карельском перешейке и в районе г. Выборга преобладают разрывные нарушения северо-западного и северо-восточного простирания указанных азимутов, к которым приурочены ослабленные зоны трещиноватости горных пород. Ослабленные зоны наследуются гидрографической сетью, большинство озер имеют вытянутые очертания, длинная ось которых ориентирована в направлении 320º - 340º.

В геологическом отношении исследуемая территория расположена в краевой части Балтийского щита. Глубина поверхности кристаллического фундамента на ст. Бусловская варьирует от первых метров до 11,8 м. Перекрыт фундамент чехлом четвертичных отложений, представленных верхнечетвертичные (верхневалдайскими) ледниковыми отложениями, а также современными морскими отложениями иольдиевого моря. Современные морские отложения представлены глинами, суглинками, супесями. Глинистые отложения серого и серо-коричневого цвета, часто с ярко выраженной слоистостью, прослоями песчаного материала, участками ожелезнения. В верхней части глинистых отложений отчетливо выделяется так называемая «корка». Под «коркой» залегают текучепластичные суглинки. Текучепластичные суглинки относятся к морским отложениям иольдиевого моря, которые имеют возраст 9000 – 14 000 лет. Мощность морских глинистых отложений варьирует от 0,3 - 0,5 м до 10-11 м. Верхнечетвертичные ледниковые отложения локально распространены на исследуемом участке. Представлены песками серо-коричневого цвета, пылеватыми с включениями гравия и валунов, песками гравелистыми, а также супесью серо-коричневой с включением гравийного материала до 20%.

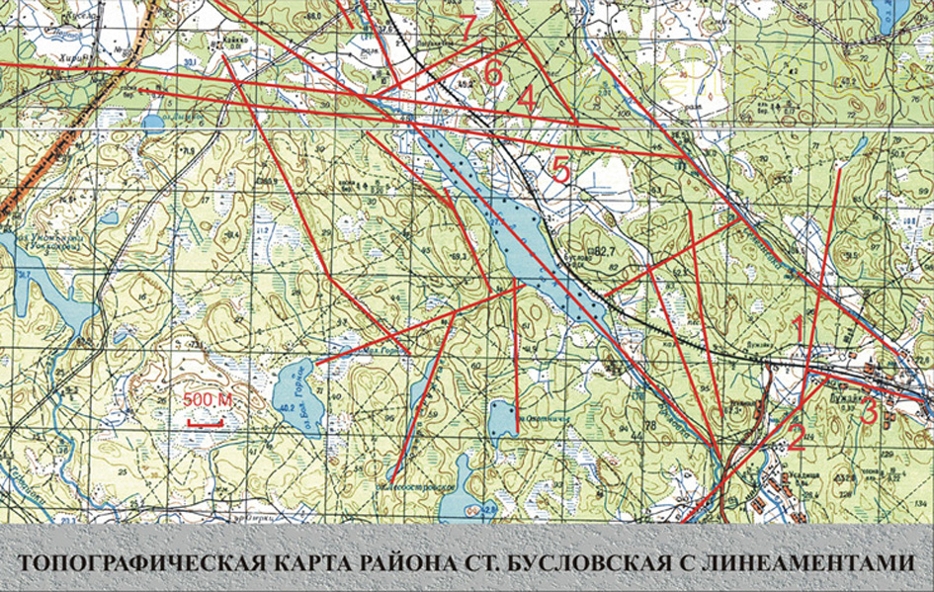

В исследуемом районе ось оз. Бусловского и отрезок р. Бусловки ориентированы по азимуту 320º. Отрезки р.р. Бусловки и Селезневки - 310º, 320º, 45º. Линеаменты поперечных направлений имеют азимуты 60-70º. Линеамент 1 длиной 3,5 км простиранием 10º выделен по прямолинейному отрезку ручья и участку сгущения горизонталей в северной части карты, а так же отрезку р. Бусловки. Линеаменты 2 и 3 отмечены по прямолинейным фрагментам р. Бусловки.

В исследуемом районе ось оз. Бусловского и отрезок р. Бусловки ориентированы по азимуту 320º. Отрезки р.р. Бусловки и Селезневки - 310º, 320º, 45º. Линеаменты поперечных направлений имеют азимуты 60-70º. Линеамент 1 длиной 3,5 км простиранием 10º выделен по прямолинейному отрезку ручья и участку сгущения горизонталей в северной части карты, а так же отрезку р. Бусловки. Линеаменты 2 и 3 отмечены по прямолинейным фрагментам р. Бусловки.

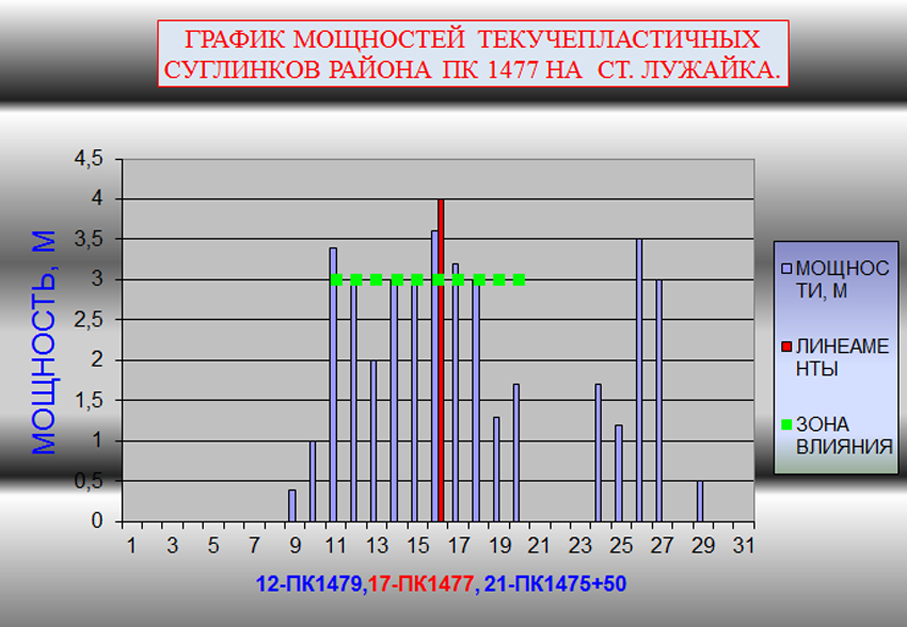

Линеамент 1 длиной 3,5 км согласно номограмме [8] имеет зону динамического влияния шириной 350м и осевую зону шириной 20м. Ось его под прямым углом пересекает пикет 1477 на ст. Лужайка, где наблюдаются максимальные мощности текучепластичных суглинков в 3,1- 3,6 м. Зона динамического влияния располагается между пикетами 1479 и 1475+50, где мощности текучепластичных суглинков, как правило, превышают 2 м. Данную ситуацию иллюстрирует график мощностей текучепластичных суглинков ст. Лужайка.

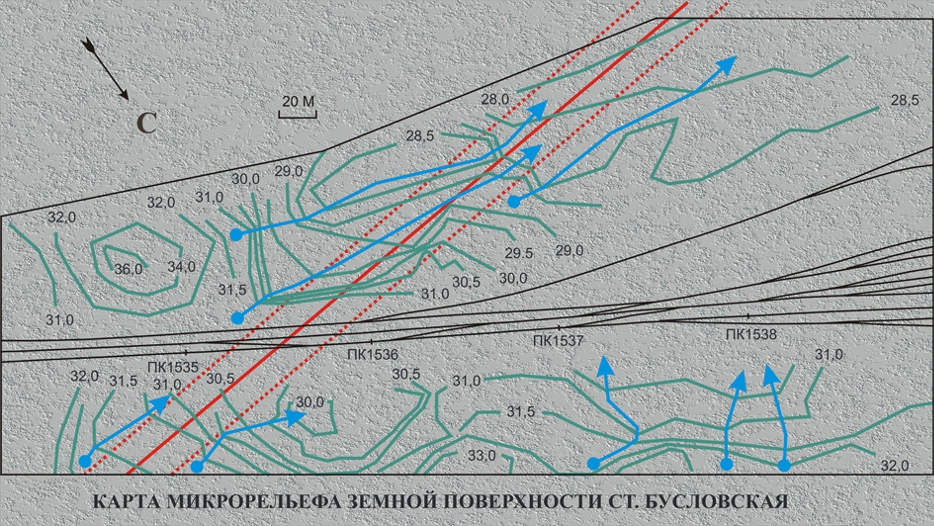

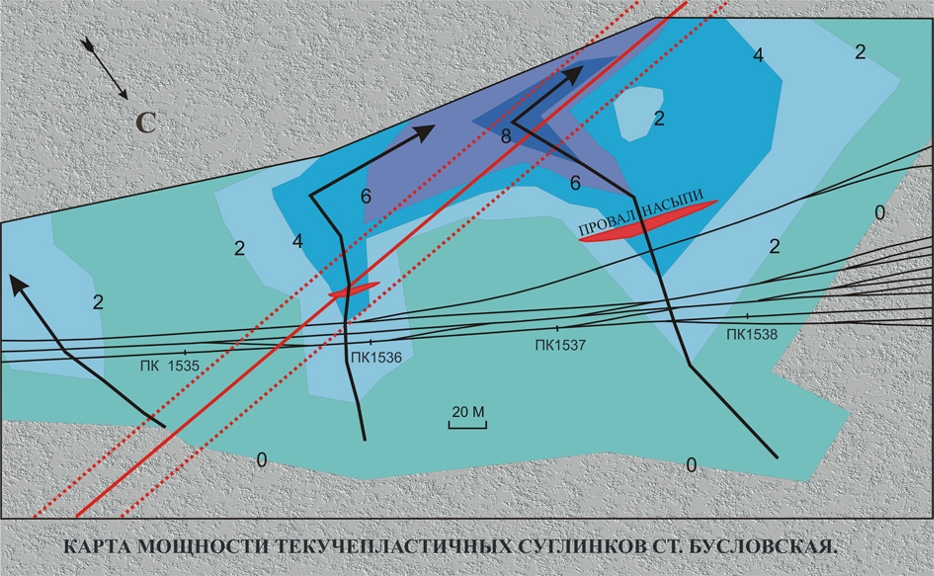

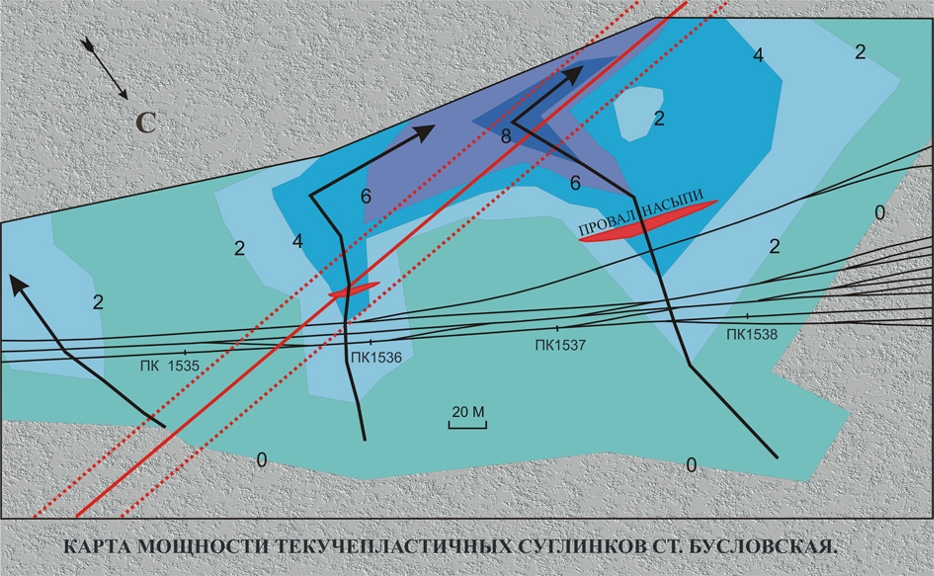

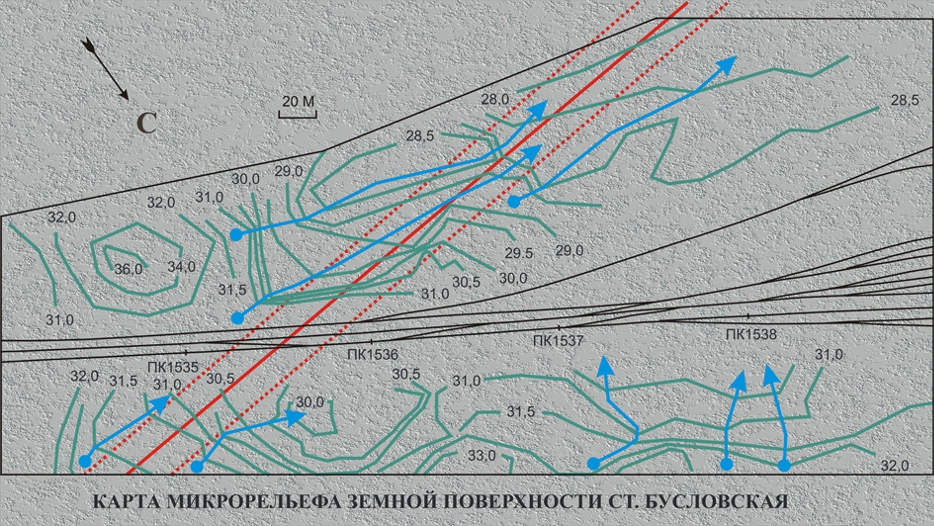

Линеамент 4 длиной 8 км простиранием 280º выделен по материалам космической съемки. Ось этого линеамента пересекает главный путь ст. Бусловская на пикете 1535+50 под углом 40º. Линеамент имеет осевую зону шириной 50 м и зону динамического влияния шириной 700 м, т.е. по 350м в обе стороны от оси. Линеамент хорошо проявлен в рельефе, с левой стороны от оси главного пути отделяет низкие холмы с абсолютными высотами 32 - 36 м от пологой низины. С правой стороны линеамент проходит по понижению между невысокими холмами с абсолютными отметками в 32 - 34 м. Линеамент находит отражение на геологических материалах.

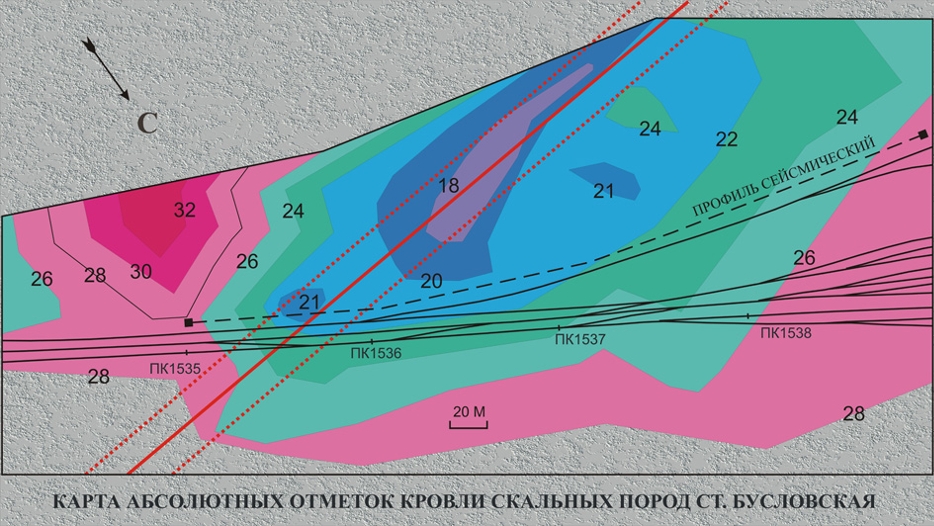

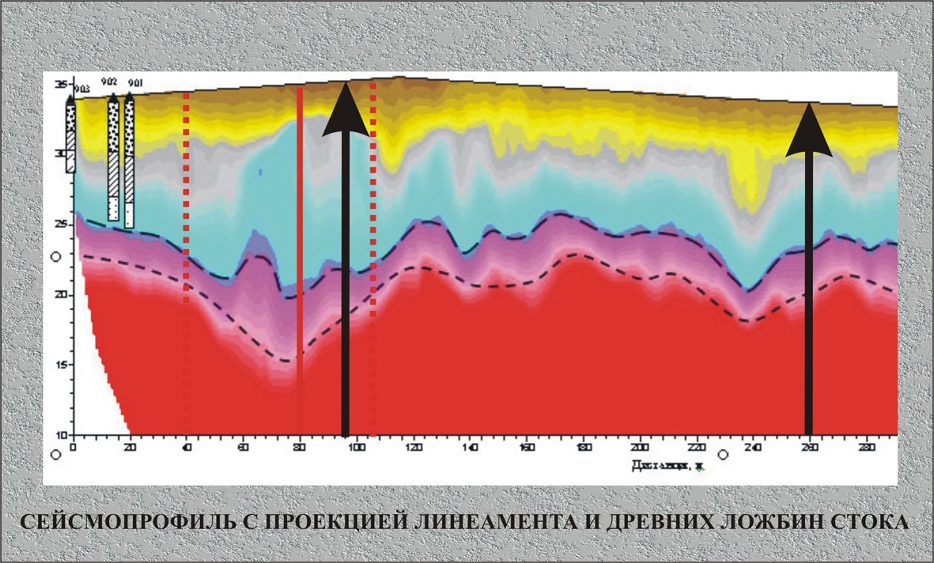

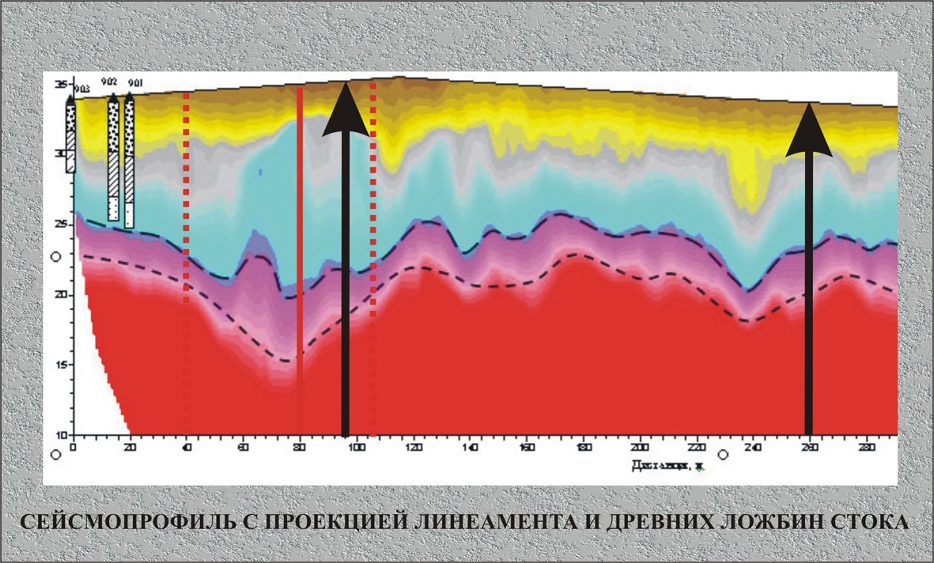

На карте абсолютных отметок кровли скальных пород выделяется впадина в ложе скальных пород, ясно выраженная по изолинии 24 м. Линеамент находит отражение в рельефе кровли скальных пород и проходит через самую глубокую часть впадины. Линеамент как зона трещиноватости, дробления и контрастных тектонических движений задает положение впадины в кровле скальных пород. Проведено сопоставление геологических данных с результатами геофизических исследований методом преломленных волн в модификации сейсмической томографии [10]. Целью геофизических работ было определение положения кровли скальных пород и мощности грунтов, перекрывающих скальное основание. Геофизические материалы позволили проследить особенности линеамента в толще скальных пород фундамента на недостигнутых бурением глубинах. Линеамент, его составляющие и древние ложбины стока (обозначены черными стрелками) хорошо проявлены на профилях.

На карте абсолютных отметок кровли скальных пород выделяется впадина в ложе скальных пород, ясно выраженная по изолинии 24 м. Линеамент находит отражение в рельефе кровли скальных пород и проходит через самую глубокую часть впадины. Линеамент как зона трещиноватости, дробления и контрастных тектонических движений задает положение впадины в кровле скальных пород. Проведено сопоставление геологических данных с результатами геофизических исследований методом преломленных волн в модификации сейсмической томографии [10]. Целью геофизических работ было определение положения кровли скальных пород и мощности грунтов, перекрывающих скальное основание. Геофизические материалы позволили проследить особенности линеамента в толще скальных пород фундамента на недостигнутых бурением глубинах. Линеамент, его составляющие и древние ложбины стока (обозначены черными стрелками) хорошо проявлены на профилях.

На сейсморазведочном профиле красный цвет соответствуют скальным породам, монолитным гранитам, фиолетовый - гранитам трещиноватым и выветрелым. Вышерасположенные слои представлены нерасчленяемыми по сейсмическим данным песчано-глинистыми грунтами. Линеамент пересекает профиль на пикетах 40 м, 80 м и 105 м и приурочен к сложно построенной впадине рельефа скальных пород, имеющей амплитуду до 5 м. Границы и ось линеамента разделяют эту впадину на блоки. Центральная древняя ложбина стока так же локализована в широкой впадине (пикет 95 м), а западная (пикет 260 м) находится вблизи углубления скального основания (пикет 240 м). Таким образом, на геофизических профилях линеамент хорошо проявлен в рельефе скальных пород, что позволяет рассматривать его как разлом в кристаллическом фундаменте. Древние ложбины стока, которые трактовались как размывы в четвертичных отложениях, соответствуют понижениям рельефа скальных пород и возможно, связаны с разрывами кристаллического фундамента северо - восточного простирания.

На сейсморазведочном профиле красный цвет соответствуют скальным породам, монолитным гранитам, фиолетовый - гранитам трещиноватым и выветрелым. Вышерасположенные слои представлены нерасчленяемыми по сейсмическим данным песчано-глинистыми грунтами. Линеамент пересекает профиль на пикетах 40 м, 80 м и 105 м и приурочен к сложно построенной впадине рельефа скальных пород, имеющей амплитуду до 5 м. Границы и ось линеамента разделяют эту впадину на блоки. Центральная древняя ложбина стока так же локализована в широкой впадине (пикет 95 м), а западная (пикет 260 м) находится вблизи углубления скального основания (пикет 240 м). Таким образом, на геофизических профилях линеамент хорошо проявлен в рельефе скальных пород, что позволяет рассматривать его как разлом в кристаллическом фундаменте. Древние ложбины стока, которые трактовались как размывы в четвертичных отложениях, соответствуют понижениям рельефа скальных пород и возможно, связаны с разрывами кристаллического фундамента северо - восточного простирания.

Выше упоминалось, что изыскания проводились для выяснения причин провала насыпи. Текучепластичные суглинки характеризуются повышенными значениями влажности, неустойчивой консистенцией и высокой степенью чувствительности по отношению к давлению. При разрушении природных структурных связей такие грунты легко переходят в подвижное состояние. Разрушение откосов насыпи, которая возводилась на слабых глинистых грунтах, сопровождалось выдавливанием слабых грунтов основания под действием давления от веса насыпи. Область развития текучепластичных суглинков имеет ширину 300 - 400м и находится в зоне динамического влияния линеамента. На карте мощности текучепластичных суглинков линеамент проходит через участки максимальной мощности. Провалы насыпи локализованы в областях отложений мощностью более 4-5 м, один из провалов приурочен к линеаменту. На основании закономерных однонаправленных изгибов изолиний, открытых в сторону понижения подземного рельефа, выделены древние ложбины стока.

Выше упоминалось, что изыскания проводились для выяснения причин провала насыпи. Текучепластичные суглинки характеризуются повышенными значениями влажности, неустойчивой консистенцией и высокой степенью чувствительности по отношению к давлению. При разрушении природных структурных связей такие грунты легко переходят в подвижное состояние. Разрушение откосов насыпи, которая возводилась на слабых глинистых грунтах, сопровождалось выдавливанием слабых грунтов основания под действием давления от веса насыпи. Область развития текучепластичных суглинков имеет ширину 300 - 400м и находится в зоне динамического влияния линеамента. На карте мощности текучепластичных суглинков линеамент проходит через участки максимальной мощности. Провалы насыпи локализованы в областях отложений мощностью более 4-5 м, один из провалов приурочен к линеаменту. На основании закономерных однонаправленных изгибов изолиний, открытых в сторону понижения подземного рельефа, выделены древние ложбины стока.

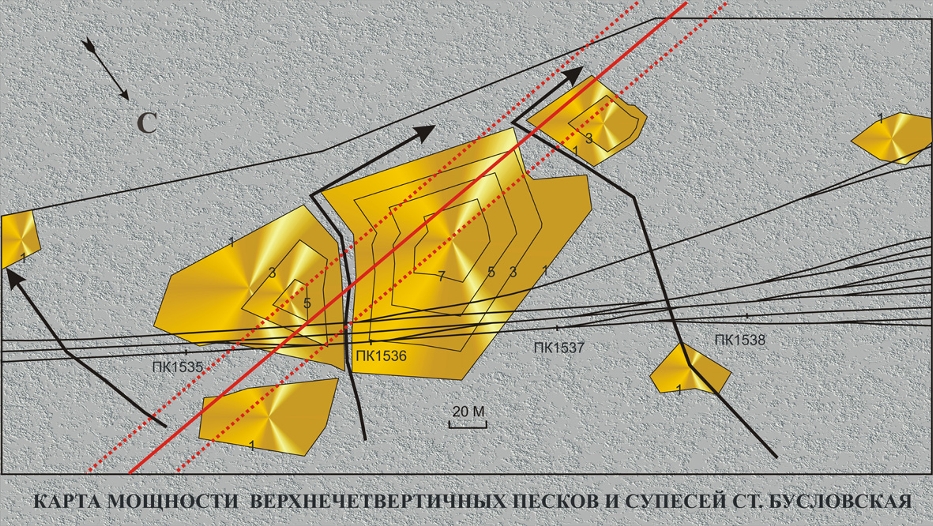

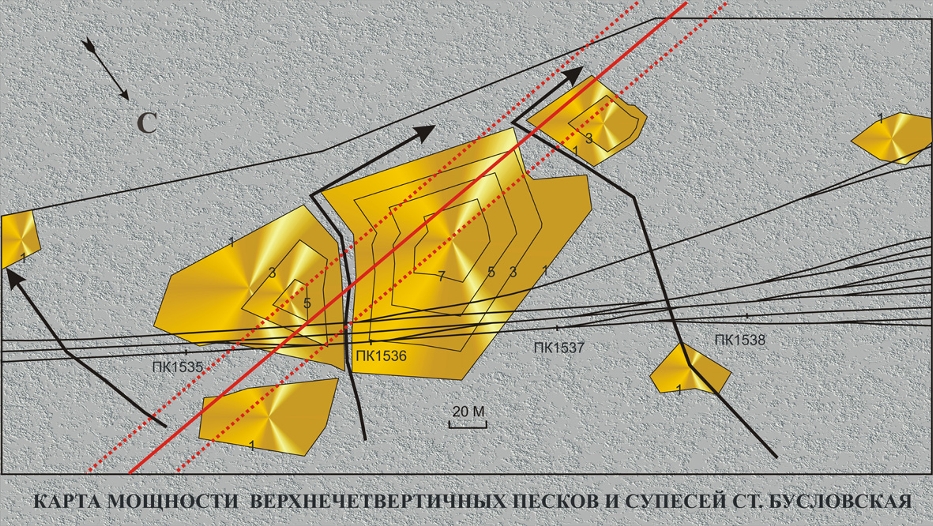

На карте мощности верхнечетвертичных песков и супесей представлены линзы отложений, мощность которых варьирует в пределах 1,0 - 9,3 м. Группа небольших и маломощных линз располагается вдоль северной границы впадины, три крупные – в центральной части. Восточная линза представлена супесями, имеет мощность от 1 до 6 м. Центральная имеет мощности до 9,3 м, здесь залегают пески средне - и крупнозернистые с включениями гальки и гравия. Западная линза расположена на участке, где нет суглинков и супеси залегают с поверхности, достигая мощности 5,3 м. Линзы этой группы приурочены к локальным понижениям в кровле скальных пород и разделены размывами, образованными древними ложбинами стока. Линзы находятся в зоне линеамента, где имеет место резкое увеличение мощностей в их центральных частях.

На карте мощности верхнечетвертичных песков и супесей представлены линзы отложений, мощность которых варьирует в пределах 1,0 - 9,3 м. Группа небольших и маломощных линз располагается вдоль северной границы впадины, три крупные – в центральной части. Восточная линза представлена супесями, имеет мощность от 1 до 6 м. Центральная имеет мощности до 9,3 м, здесь залегают пески средне - и крупнозернистые с включениями гальки и гравия. Западная линза расположена на участке, где нет суглинков и супеси залегают с поверхности, достигая мощности 5,3 м. Линзы этой группы приурочены к локальным понижениям в кровле скальных пород и разделены размывами, образованными древними ложбинами стока. Линзы находятся в зоне линеамента, где имеет место резкое увеличение мощностей в их центральных частях.

Итак, линеамент совпадает с впадиной рельефа скальных пород. В зоне линеамента наблюдается резкое увеличении мощностей как иольдиевых текучепластичных суглинков, так и нижележащих верхнечетвертичных песков, супесей. По устоявшимся представлениям [11], к прямым признакам наличия разломов относится резкое увеличение мощности отдельных горизонтов против соседних их выходов. Согласно классификации [12], активными на современном этапе считаются разломы, движения по которым происходили в течение голоцена (последние 10 000 тыс. лет). Таким образом, по совокупности признаков линеамент относится к категории локального разлома, активного на современном этапе.

Для определения степени активности разлома в настоящее время (современная активизация - последние 500 лет) необходима постановка специальных работ. В то же время можно определить на качественном уровне степень современной активизации разлома путем анализа микрорельефа земной поверхности.

Для определения степени активности разлома в настоящее время (современная активизация - последние 500 лет) необходима постановка специальных работ. В то же время можно определить на качественном уровне степень современной активизации разлома путем анализа микрорельефа земной поверхности.