|

|

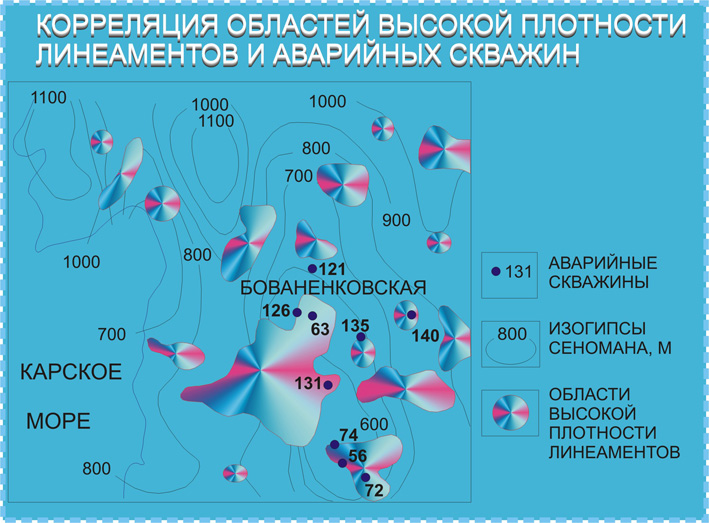

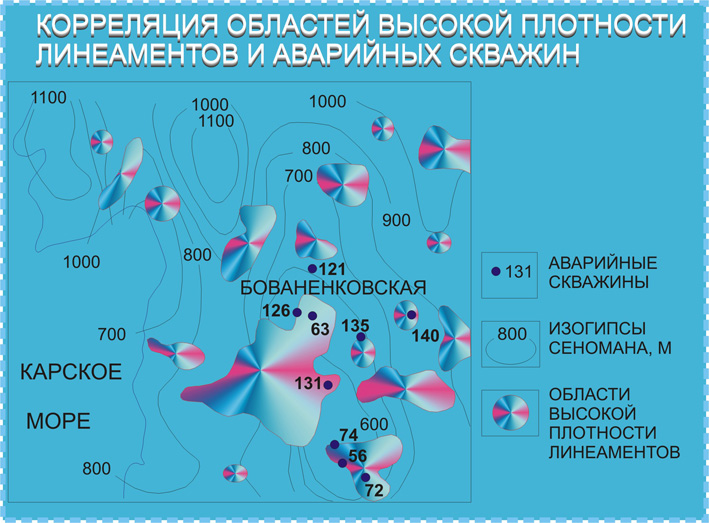

анализ аэрокосмических изображений для поиска месторождений нефти и газа.Выделение зон трещиноватости горных пород, УЧАСТКОВ АВАРИЙНОСТИ СКВАЖИН.Анализ данных космической фотосъемки (КС) проводится по изменениям тона и рисунка изображения. Характерными элементами изображения являются линеаменты – линейные градиенты плотности тона. Линеаменты – это проявленные в ландшафте зоны трещиноватости, маркирущие разломы осадочного чехла и фундамента. Зоны трещиноватости служат каналами миграции подземных вод и газов, участками дислокации горных пород. Прикладное значение исследований показано на примере объектов, оказавшихся в сфере влияния геодинамически активных линеаментов.  Проведен анализ материалов космической съемки района Бованенковского газового месторождения (полуостров Ямал). При этом особое внимание уделялось линеаментному анализу. Установлена корреляция аварийных скважин с выбросами газа в приповерхностной части разреза и областей высокой плотности линеаментов. Эти динамически активные участки характеризуются как каналы миграции пластовых вод и газов, зоны дислокаций горных пород. Выявленне зон тектонического разуплотнения пород необходимо для прогноза осложнений при бурении и эксплуатации скважин, регулирования процессов обводнения. ПРОГНОЗ НЕСТРУКТУРНЫХ ЛОВУШЕК НЕФТИ И ГАЗА. Трушкова Л.Я., Нелюбин В.В., Неволин С.Н. Структурно-тектонические основы прогноза несводовых ловушек углеводов (на примере Уренгойского района). «Тектонические критерии выделения и прогноза нефтегазоносности». Л. ВНИГРИ,1990, с.66-75. При изучении структурно-тектонических условий нефтегазоносных районов Западной Сибири внимание исследователей сосредотачивается в большинстве случаев на структурных особенностях крупных и мелких поднятий и впадин мезозойского чехла, на их морфологии, размерах, унаследованности, иногда с привязкой к определенным блокам основания бассейна. И лишь в редких случаях рассматриваются дизъюнктивные нарушения, влиящие на строение продуктивных толщ и формирование углеводородных скоплений [I, 4, 12]. Объясняется подобная ситуация двумя основными причинами: слабой геолого-геофизической изученностью территории и несовершенством методов, используемых для картирования разрывных нарушений.Локальный прогноз нефтегазоносности еще более обострил эту проблему. Настоятельно потребовалось выяснить структурно-тектонические особенности несводовых ловушек, установить их пространственную связь с дизъюнктивными нарушениями (ДН), выделить среди них флюидопроводящие и т.д. Попытку решить эти вопросы авторы предприняли на примере Большого Уренгоя. Район выбран как наиболее изученный геофизическими методами, достаточно разбуренный и отличающийся тем, что в пределах его проведены дополнительные нетрадиционные исследования (радиолокацонная аэросъемка). Использование дистанционных методов исследований в комплексе с традиционными материалами сейсмо- и магниторазведки позволило выявить и трассировать зоны разрывных нарушений, отражающихся на дневной поверхности. Достоверность их в ряде случаев подтверждена геологическими и гидрогеологическими построениями, что дает возможность более обоснованного подхода к прогнозу нефтегазосности в сложных геологических условиях.Дистанционные методы изучения геологического строения осадочно-породных бассейнов позволяют выделять долгоживущие, подновляемые на современном этапе дизъюнктивные нарушения и флексурно-разрывные зоны, образующие структурный каркас территории. По линиям структурного каркаса, как по плоскостям нарушения сплошности земной коры, избирательно реализуются геодинамические напряжения в виде вертикального и горизонтального перемещения блоков различного порядка, проникают флюиды, внедряются интрузии и т. д.В свете опыта дистанционных исследований глубоко современен методологический подход, постулирующий первичность разломов по отношению к складчатости и существование разломов в виде непрерывной регулярной сети [9]. Такой подход позволяет рассматривать сеть ДН как упорядоченную, периодичную, длительно существующую систему линейных разуплотнений земной коры, которая в определенные моменты геологического времени активизируется вдоль направлений, характерных для данной тектонической ситуации. В свою очередь, сеть ДН в осадочном чехле накладывает отпечаток на условия сформирования отложений, их состав, ритм осадконакопления, условия переноса.  Схема структурно-тектонического строения Уренгойского района создана на основе анализа материалов радиолокационной аэросъемки, а также космических снимков континентального и регионального уровней генерализации. Дешифрирование проводилось по методике, описанной в литературе [3, 10] на основе анализа рисунка и тона изображения, при этом используются прямые (форма, размеры геологических тел, их взаимное расположение) и косвенные (рельеф, гидросеть, растительность) признаки, являющиеся индикаторами геологического строения.Особое внимание уделялось выявлению линеаментов. Отождествление последних с ДН осуществлялось на основании геоморфологических, геологических и геофизических признаков. Выяснение природы линеаментов осуществлялось путем их планового совмещения с геоморфологическими, ландшафтными, геологическими картами, а также картами аномального магнитного поля и его производных, схемами интерпретации аэромагнитной съемки, структурными картами по отражающим сейсмическим горизонтам. В качестве геоморфологических и ландшафтных признаков ДН применены следующие: прямолинейные участки речных долин, уступы в рельефе, прямолинейные границы ландшафтов, цепочки озер, болот, ложбин. При анализе геолого-геофизических данных как наиболее достоверные рассматривались ДН, выделенные по совокупности признаков. При этом использован ряд признаков отображения дизъюнктивных нарушении в аномальном магнитном поле: линейные зоны высокого градиента, резкое изменение знака и (или) характера поля, цепочки линейных аномалий, нарушение корреляции аномалий, искажение изолиний. Аналогичные признаки, изложение которых дается лишь в иной терминологии [11], применены при анализе структурных карт по отражающим сейсмическим горизонтам: протяженные уступы, флексуры, линейные ограничения положительных и отрицательных форм рельефа, линии разграничения различно ориентированных форм, цепочки брахиантиклиналей, оси валов и впадин.В результате комплексной интерпретации дистанционной и геофизической информации удалось проследить отражение ДН и флексурно-разрывных зон на пяти различных уровнях разреза: кристаллическом фундаменте, основании промежуточного комплекса, подошве чехла (отражающий горизонт "А"), отложениях верхней юры (отражающий горизонт "Б") и верхней части чехла. Понимая природу ДН и флексурно-разрывных зон как проявление двух сторон одного процесса, в дальнейшем будем говорить только о ДН. Крупные тектонические блоки соответствуют структурам осадочного чехла I порядка. Границы блоков, отраженные на поверхности, часто устанавливаются лишь по космическим снимкам. В пределах исследованного района нами выявлена сеть ДН, представленная ортогональной и двумя диагональными решетками. Ширина ДН на поверхности варьирует от I до 5 км при средней их ширине 2 км. Часто ДН располагаются на крыльях структур осадочного чехла I и II порядка, пространственно совмещаются с флексурами, цепочками локальных структур, осями валов и впадин. Данное обстоятельство позволяет считать, что ДН принимали заметное участие в формировании структур осадочного чехла. При этом основное значение имели субмеридиональные разломы, продолжающие развитие и в четвертичное время.Активизированные в неокоме субмеридиональные ДН контролировали формирование осадочных резервуаров различного ранга. Сопоставление с геолого-геофизическими данными [2, 5] указывает на приуроченность линий перегибов отражающих сейсмических горизонтов и зон региональной и локальной глинизации песчаных пластов БУ14, БУ15, БУ16, к субмеридиональным ДН. Общее простирание линии примыкания песчаников Ач5 к баженовской свите контролируется направлением зоны сочленения двух тектонических блоков. Это выявлено при сопоставлении с результатами совместного анализа буровых геолого-геофизических и сейсмических материалов [2, 5]. Фрагменты линии выклинивания песчаников пачки Ач5 приурочены к меридиональным ДН. На западном склоне Уренгойского мегавала заливообразные линии выклинивания совпадают с сочленениями широтных и северо-восточных ДН. Проявление ДН наблюдается и при картировании поверхности продуктивных пластов. Так, по кровле пласта БУ16 зафиксирован перепад глубин в 90 м между скважинами 147 и 406, расположенными на расстоянии 2,5 км. Разрывное нарушение выявлено в пределах крутого юго-западного склона Уренгойского вала и приурочено к зоне сочленения двух тектонических блоков. Как видно из рисунка, скважина 147 попадает непосредственно в зону разлома. Характерно, что данное разрывное нарушение является конседиментационным. Этот вывод следует из характера изменения толщи различных элементов разреза продуктивного пласта БУ16. Максимальную толщину (60м) пласт имеет непосредственно перед зоной нарушения (скважина 406), в скважине 147 его проницаемая часть резко сокращается до 19 м, происходит глинизация снизу и карбонатизация сверху, а западнее разрывного нарушения пласт практически исчезает. Приведенные данные свидетельствуют об определяющем характере вертикальных движений по ДН в эпоху осадконакопления, несомненно, оказавших влияние на процессы формирования песчаных тел - ловушек нефти и газа. Гидрогеологические исследования с целью подтверждения блоковости строения Уренгойского месторождения проводились на протяжении многих лет [5,7] В результате анализа баротермической и гидрогеохимической обстановок в юрских отложениях и в разрезе ачимовской пачки намечены были гидродинамические барьеры, которые в ряде случаев совпали с линейно-вытянутыми зонами, интерпретируемыми по геофизическим материалам как дизъюнктивные нарушения [5]. Некоторые из них были признаны флюидопроводящими [7]. Изложенный материал по тектоническому строению месторождения позволяет объяснить отмеченную связь и уточнить пространственную приуроченность гидрогеологических аномалий и по вышележащим пластам.Так, в пласте БУ12 скважины с аномально низкой минерализацией воды расположены либо в пределах зон дизъюнктивных нарушений, либо в узлах их пересечений. Скважины с аномально высокой концентрацией гидрокарбонат-ионов в пластовых водах тяготеют к аналогичным участкам ДН и их узлам. В пластах БУ10-11 скважины с аномально низкой минерализацией вод приурочены к ДН и к узлам пересечению ДН. Скважины с аномально высоким содержанием гидрокарбонатов в водах совпадают с зонами ДН. В пласте БУ8 скважины с аномально низкой минерализацией вод также тяготеют к линейным участкам или узлам дизъюнктивной решетки. При этом флюидопроводность дизъюнктивов не ограничивается пластом БУ8, а проникает гораздо выше, в верхнемеловые отложения, иногда до поверхности земли. Во всяком случае, ряд скважин, вскрывших в пласте БУ8 воды аномально низкой минерализации, находятся на берегах озера, в котором фиксируются газопроявления. Пространственную приуроченность гидрогеохимических аномалий, очевидно, в большей степени можно связывать с дизъюнктивными нарушениями субширотного и северо-восточной направления. Вопрос этот имеет принципиальное значение и для размещения поисковых, разведочных, эксплуатационных скважин на различных объектах Уренгоя. Рассмотрим в качестве примера размещение скважин, вскрывших ачимовскую пачку. Из 24 скважин продукция получена лишь в половине из них (4 - "сухих", 8 дали притоки воды), причем 5 скважин приурочены к узлам пересечения ДН, а остальные, давшие в основном притоки газоконденсата с водой, расположены внутри или вне зон ДН; 2 скважины - на их границах. Отсюда следует, что при размещении поисковых и разведочных скважин необходимо руководствоваться не только рациональными системами их расположения, но и учитывать соответствующие развития ДН.Контроль продуктивных тел пласта Ач5 осуществляется ДН, амплитуда перемещения по которым достаточна, чтобы быть зафиксированной геофизическими методами. Поэтому предполагаемые линии замыкания продуктивных тел можно проводить по ДН, хорошо выраженным по глубоким горизонтам, залегающим ниже ачимовской толщи, что и сделано для пластов пачки Ач5. Заливообразные изгибы линий выклинивания песчаников ачимовской пачки часто контролируются зонами ДН, на основании чего линейные участки их выклинивания можно прогнозировать по простиранию ДН.Выполненные гидрогеологические исследования указывают на реальность перетоков по ДН вод совместно с углеводородами в весьма значительном диапазоне разреза мезозойского чехла Большого Уренгоя. Не исключено, что флюидопроводящими окажутся две сетки ДН: ортогональная и диагональная с северо-восточной ориентацией дизъюнктивов.Поисково-разведочные работы в пределах Большого Уренгоя должны проводиться с учетом выявленных на данной стадии изученности тектонических особенностей структуры, в частности, размещение скважин необходимо производить, избегая ДН. ЛИТЕРАТУРА. 1. Балабанова Т.Ф., Герман Е.В. Глубинные разломы и формирование скоплений углеводородов. // Бюллетень МОИП, отд. геол., 1989, т.64, вып.4; с.3-12.2. Грушевский Г.В., Трушкова Л.Я. Геолого-геофизическое обоснование выявления несводовых ловушек в разрезе морского неокома Уренгойского района. // Методика и практика выявления и оконтуривания несводовых литологических ловушек на севере Западной Сибири. Л., 1987. С.116-120 (Тр.ВНИГРИ).3. Использование материалов космических съемок при региональных геологических исследованиях (методические рекомендации). М., 1986. 222 с.4. Кузин И.Л. Новейшая тектоника Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. М., ВИНИТИ, 1982. 194 с.5. Методика и перспективы поисков несводовых ловушек углеводородов в неокоме Большого Уренгоя. Трушкова Л.Я., Брехунцов А.М., Нелюбин В.В., Грушевский Г.В. //Комплексирование геологических и геофизических методов исследований при поисках несводовых ловушек и залежей углеводородов. Л.,1989, с.101-117 (Тр.ВНИГРИ).6. Нелюбин В.В. Динамика подземных вод.//Гидрогеология Западно-Сибирского нефтегазоносного мегабассейна и особенности формирования залежей углеводородов. Л, Недра, 1985, с.50-78.7. Нелюбин В.В. Основы гидрогеологических методов поисков углеводородных скоплений в сводовых и несводовых ловушках.//Комплексирование геологических и геофизических методов исследований при поисках несводовых ловушек и залежей углеводородов. Л., 1989, с.61-76 (Тр.ВНИГРИ).8. О литологических залежах углеводородов на севере Западной Сибири/А.Л.Наумов, Т.М.Онищук, Н.П. Дядюк и др.//Геология нефти и газа, 1979, № 8, с.15-19.9. Паталаха Е.И., Смирнов А.В. Портрет разломов на геологической карте. Сов.геология, 1988, № 9, с.51-60.10. Применение радиолокационной аэросъемки при геолого-геофизических исследованиях. Л., Недра, 1981. 238 с.11. Сенин Б.В. Применение аппарата линеаментного анализа для изучения тектонической зональности и элементов геодинамики континентальных окраин (Западная Арктика.//Аэрокосмическое изучение современных и новейших тектонических процессов. М., Наука, 1988. 134 с.12. Шаблинская Н.В. Разломная тектоника Западно-Сибирской и Тимано-Печорской плит и вопросы нефтегазоносности палеозоя. Л., Недра, 1982. 155 с.

|

|